Durante fines del verano del 2013, o quizás el inicio del invierno de ese mismo año, producto de mi pericia y oficio de mecánico en grandes estructuras de materiales, viaje, en el lapso de algunos meses, por distintos lugares de Europa e incluso África. Cuando trabajaba en Alemania, reparando engranajes de juegos mecánicos en parques de diversión. Sucedió que conocí a una chica de unos 25 años a quien luego de conseguirle un pase de libre acceso a la montaña rusa que la tuvo jugando durante todo el día, me invitó a su casa a cenar, una zona campestre, a las afueras de la Stadt (urbe). Comimos Kebab turco (estaba de moda en la ciudad) al placer de una condimentada charla miscelánea. Marchaba todo muy bien, hasta que, entrada la noche, finalizando una larga conversación de -El fantasma de Heilbronn- cháchara muy común entre los lugareños, surgió el tema de que los españoles o descendientes de españoles, como yo, no son capaces de mantenerse en una misma metrópoli por más tiempo a dos años y que aquello implicaba, entre otras cosas, según ella, la incapacidad evidente de echar raíces y formar una familia.

Yo no soy español (lo dice hasta mi perfil de red social), y lo latino remolón lo llevo cargando en mi sangre como una cruz a cuestas (asimismo, si bien no soy demasiado moreno tampoco soy de un drástico caucásico). No había contraído nupcias formalmente con Marta; mi mujer, pero no por falta de amor sino, por una cuestión de estilo asociado a las dilataciones modernas. Algo que tarde o temprano acabaría. Quizás la ausencia de hijos también contribuía a aquello. La alemana se enfadó tanto con mi elaborada respuesta que en espontaneidad a mi versión señaló a viva voz que era un mentiroso y que me debía de marchar de su casa ahora mismo (eran las 12 de la noche). Estuvimos media hora discutiendo los pormenores de tal condena, pero no entendió razones, así que junté mis piltrafas, maldiciéndome a mí mismo por buscarme circunstancias tan extrañas de coexistencia social…hasta que ella soltó una carcajada señalando que “era una broma”, y que le importaba un carajo lo que yo hiciera con mi vida. Brindamos, no sin cierto resentimiento de mi parte, hasta que murió la noche y nos subyugó el sueño.

Al día siguiente partí muy temprano por la mañana (mi compañera dormía plácidamente). Me dirigí a la estación central de trenes en Berlín, mágico lugar que guardaba vivos recuerdos de una segunda guerra mundial en la tosquedad global de su estructura y en el aire borrascoso que se respiraba allí; andenes, pasillos, adocreto atiborrados con agujeros de bala de karabiner 43 (fusil semiautomático distintivo de la segunda guerra) partes podridas de mascarillas de químicos y algunos veteranos congelados por el hielo de la historia; fusionados como cataplasmas imborrables en los murallones subterráneos. Cogí el expreso, mirando relampaguear las luces por las ventanillas. Cruzamos la vastedad del paisaje junto a un tropel de turistas acongojados y por espacio de algunas horas hasta llegar a Barcelona donde un cielo claro de agradable temperatura asociada al cambio de estación esperaba.

La majestuosa catedral Barcelonés de siglos pasados, herida en su base, necesitaba un pequeño ajuste en la resistencia estructural. Un obispo encargado, mofletudo y de cabello fino, quien, mientras me explicaba el problema exacto de la mega edificación, sazonaba un gran pedazo de carne de foca y la metía en cámaras de presurizado para acompañar en el deguste de la hostia de los domingos. Me indicó que ni los mejores estructureros locales habían compaginado con la solución al deterioro de la construcción eclesiástica. Sin embargo, para mí el problema fue evidente y lo resolví en un par de horas, por lo cual en compensación el religioso me convidó un té con hojas de ginseng en el Caelum; una fábrica de dulces en variedad de estilos hechos por monjes y monjas; no obstante, el té y sus aderezos era el protagonista indiscutido.

Me quedé tres semanas en Barcelona haciendo trabajos mínimos en algunos edificios del centro, y procuradurías municipales. Telefoneé muchas veces a casa y mi mujer me contó por partes (se cortaba una y otra vez la comunicación) que su madre había caído a un barranco en el campo y que la bota de yeso toda escrita por sus amigas de compras, la tenía de un genio de mil demonios. Agradecí no estar allí pues imaginaba los berrinches de la señora. Luego tuve la brillante idea de viajar por tierra hasta Marruecos (inicialmente lo había planificado en avión). Valencia, Murcia, Granada y en la última parte un deslucido ferry hasta llegar a una blanca y soleada Tánger; paradisiaca bahía en medio del estrecho de Gibraltar que más bien parecía un edén para el asueto que una propuesta sórdida al trabajo. Al cabo de mil compromisos, algunos contraídos por mi agente meses antes por correo electrónico, me di a la tarea y al afán de uno de los motivos por el cual me interesaba dicha ciudad. Según una inquietud de paternidad adolescente, (de revalidar lo místico arrancado de antiguos textos testamentarios por generación), y del bichito investigativo a lo sobrenatural heredado de los abuelos de mi padre, quise buscar los vestigios de un antiquísimo sextante que según afirmaban los especialistas, alertaba e informaba la cantidad de mentiras que podía llegar a decir una persona. Imaginaba que tal artilugio me sería muy útil en mis reñidos enfrentamientos de razón con mi mujer, pero por sobre todo para aniquilar esa bazofia que le metían en su débil cabecita sus metiches hermanas, incluyendo a mi suegra que me odiaba desmedidamente y por ratos era un asco de persona. Encontrar el aparato era añadir recursos de vida a mi habitualidad doméstica.

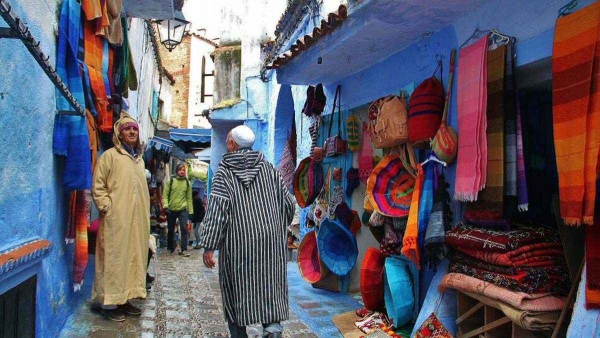

Solo así, el viaje adquirió frutos en consistencia absoluta. Con un nativo del país, un hombre gigante que conocí laborando en el corte por agua del acero, nos internamos a paso lento por la antigua urbe marroquí. Largos callejones de rocas calizas, familias enteras en los umbrales amarillentos cubiertos de decenas de trapos, mulas desnutridas, aunque muy cargadas, infinidad de dromedarios como postal, era lo que se presentaba a nuestro andar. Rafik era un sujeto de más de dos metros de altura, con una larga melena castaña que se desbandaba en cascada desde el turbante y un pesado andar de gitano que levantaba mucho polvo del que sobraba en esa tierra. Con un sol aplastante, llegamos a una estrecha calle de ladrillos rojos y esculpidas alfombras a la vertical en las ventanas. El tangerino preguntó por dicho sextante en varias casonas, atendidas, en su mayoría, por ancianos de rostros cobrizos y largos huesos. Nadie sabía nada. En una puerta en que dos niños peleaban enfurecidos lanzándose una miscelánea de garabatos (eso adivinaba yo) una mujer cubierta entera con sabanas percudidas nos advirtió que buscar tal elemento de los dioses podría enojar a sus guardianes: decenas de genios enanos que abundaban por la ciudad, sobre todo por el casco antiguo, y cuya misión era proteger sus reliquias y culturas propias de su historia. Razón por la cual ella nos ofrecía con gusto y a mitad de precio unas orejas de Fenec o Zorro del desierto. Colgándola en nuestro cuello nos protegería de cualquier venganza de los genios. Ignoramos tal propuesta y retomamos la búsqueda. Al comenzar a perdernos por la estrecha callejuela la mujer nos gritó que desafiar a los dioses nos traería maldiciones impensadas. Al cabo de una hora Rafik con varias gotas de sudor cayéndole desde la escalerada frente, me confesó que en su vecindario había toda una familia maldecida por los genios, cuya condena los obligaba a moverse por todos lados en cuatro patas, a gemir aparatosamente cada vez que hacían sus necesidades y a rascarse despiadadamente como si una legión de parásitos e insectos se apoderara de ellos. Además, aunque lo ocultaban, se decía que tenían en sus genitales decenas de pulgas de macacos que era una de las características más comunes de las maldiciones. Después el gigantón desapareció tapando el sol y sin despedirse. Yo, con un dominio de dialecto básico del árabe no cesé en mi pesquisa por varias semanas, incluso suspendiendo algunos de los trabajos encargados.

Una mañana en que el sol me había quemado las orejas por no usar bonete, me encontré junto a un camello echado a lo ancho en una callejuela de tierra, a un anciano con el Corán en la mano, huesudo como todos, sentado con las piernas cruzadas sobre una alfombra de polvoroso diseño color fuego. Adivinando mi búsqueda y con instrucciones precisas de uso, me vendió, sin mayor interrogatorio, el artilugio tan buscado y a un bajísimo precio. La cosa en cuestión estaba construida en madera rígida, con un eje central, tres brazos, los cuales terminaban en unos aros con rodamientos. Cual niño feliz, marché inmediatamente con mi juguete nuevo y tomé el avión a Ibiza, mi último destino. Era una tarde rojiza y manchada en el reino de Marruecos.

En el aire, por unos segundos, me comenzó a escocer un ojo sin motivo aparente, mas luego todo fue normal. La última parte de mi viaje de trabajo se sentía satisfactoria y la empresa que gestionaba mi ruta ya había depositado en mi cuenta corriente más de lo pactado por mis servicios, ya que había logrado excelentes resultados y los clientes estaban muy satisfechos. En la isla, un bus con el logo de letras cursivas que decía - tu bus- encargado por la compañía, me llevó hasta el hotel junto al mar. Dormí plácidamente hasta que el ruido aparatoso de risotadas que venían desde la playa me despertó. Eran cerca de la una de la madrugada y se me ocurrió entonces llamar a mi mujer para comprobar la eficiencia del artilugio. Apretando el sextante desde su centro con mi dedo índice y pulgar, como me había enseñado el anciano marroquí para poder hacer uso de su mágico poder, solo pregunté a ella dos sucesos caseros. El aparato en una ocasión quedo inmóvil y en la otra comenzó a girar por cuenta propia. Señal que indicaba de que en respuesta a mi primera pregunta decía la verdad y en la segunda mentía. Marta, mi pareja, era muy buena mujer; en el último tiempo había engordado un tanto, pero era insustituiblemente tranquila y hogareña, por lo que no la iba a someter a grandes cuestionamientos; eran sus hermanas y sobre todo mi suegra las que siempre intentaban envenenarla refiriéndose a mi persona como una bestia. Como si ellas tuvieran tejado de vidrio. Usaría el artilugio para desenmascararlas. De seguro eran mentirosas profesionales. Luego de colgar el teléfono me paseé por la habitación perdiendo mi vista en la oscuridad del mar mediterráneo; reparando en la gran cantidad de multitudes bañándose a esa hora. Ibiza era una fiesta inagotable. Bebí una copa de vino y observé desde las puertas correderas como la noche evolucionaba sobre el océano tibio. Tras las terrazas de mármol, legiones de muchachos se apostaban en las escalinatas cubiertas por arena, las orillas del agua se colmaban de hamacas y fogatas muy encendidas.

Al día siguiente contactado con mi representante realice dos específicos trabajos en los islotes contiguos y uno más que me demoró un poco en el puerto, no dejaba de pensar en lo que podría hacer con mi poderoso artilugio y los años de chismes que cobraría en venganza a las desdichadas de mis cuñadas. Al final de la semana y con todo trabajo finalizado, me acerqué al bar junto a la balaustrada costera del hotel. Sonaba una relajante música chill out de fondo y degustaba yo un licor de mojito mientras extrañaba a Marta. Se acercó a mi mesa una mujer con misterioso acento italiano; usaba un bikini color grisáceo, varias pulseras de cuero multicolor en las muñecas y un sombrero blanco con una cinta negra atravesándole. Sus pechos gigantes se escapaban juguetones de la prenda. Era muy hermosa. Me indicó que viajaba junto a su marido, un hombre calvo que se sumergía en lontananza del mar. Buscaban inversionistas para establecer un servicio de mojitos exprés en toda la costa norte de la playa de benirrás, en España. Mientras hablaba animadamente sus dientes brillaban como madreperlas albinas y brotaba de su cuello un aroma que embelesaba sin oposición. Ante tal impresionante mujer extraje el artilugio que cargaba en mi bolsillo. El aparato giraba enloquecidamente a cada momento que la fémina hablaba. A ella le pareció un objeto extraño, pero inventé que lo usaba para desestresarme siendo aprobado para dicho fin por la real academia de psicólogos clínicos de toda Europa. Cuando por fin ella manifestó su intención de hacer negocio conmigo con una muy baja inversión de mi parte, entendí que el prodigioso instrumento no fallaba (giraba frenético) y luego de darle un corte radical a la preciosura italiana, partí muy entusiasmado a preparar mi regreso a casa. Sin escalas ni contratiempos llegué en un frio día a Chile. En un principio pensé que ese era el motivo, el frio persistente, el que me ocasionó una constante comezón a la altura de las axilas, mas luego, mientras besaba a Marta en el umbral de nuestra casa, me olvidé completamente del malestar.

Los meses que pasaron fueron bastante beneficiosos para mí y nuestra relación con Marta. Descubrí, gracias al artilugio, que mi suegra mentía a cada instante que se le preguntaba por su vida amorosa (El padre de Marta había fallecido hace algunos años) investigándola me informé que ella mantenía una relación con una compañera de shopping desde hace bastante más años que quedara viuda. Con pruebas en mano la encaré y ante el inminente escándalo juró nunca más meterse en mi vida conyugal a razón de que Marta no se enterara jamás de su secreto. Con mis cuñadas la cosa fue similar, las enfrenté junto a mi artilugio por separado y descubrí que en sociedades económicas e inversiones varias una engañaba a la otra y la otra ocultaba utilidades en favor propio. Además, la del medio se “visitaba” con el novio de la mayor y la mayor que era la menos agraciada guardaba una envidia profunda hacia Marta por ser la más bella de la familia. Afortunadamente mi mujer no reparó en el alejamiento de sus hermanas y madre, hasta le pareció natural, ya que también pensaba que debían comenzar a vivir sus propias vidas y no preocuparse de ella tan solo por ser la menor (la inocencia de Marta le hacía pensar eso).

A principios del año pasado y a pesar de que yo viajo mucho por mi trabajo, con Marta nos dimos un tiempo para casamos. La boda fue espléndida y sin ningún contratiempo por parte de su familia. Hoy, mediados del 2017 esperamos nuestro segundo hijo; Anastasia fue la primera de mi generación, quien nació justo cuando yo me daba por enterado que las pulgas de los macacos se habían alojado en mis axilas y la maldición se mostraba en una discreta magnitud (dentro de todo pudo ser peor) Los genios enanos no lograron maldecirme totalmente, mi partida a tiempo de Marruecos me proporcionó una esperanza incalculable. Evidentemente, las complicaciones adquiridas son menores a los beneficios del poder que tengo ahora con mi artilugio. Además, es un lujo amatorio, afeitarse en pareja, así evitamos dar un habitad propicio a las pulgas (contagié parcialmente a Marta) y lo usamos como previa de una innovadora noche de amor. Por otro lado, utilizando mi criterio emprendedor, envié a fabricar miles de copias del diseño del artilugio con diferentes materiales; plástico, acero, madera y he iniciado una venta del producto con insospechado éxito en todo el mundo. No era necesario revelar cual era su particular poder. Actualmente no hay quien no lo tenga ya sea para uso propio o para regalo con el pretexto de ser un “desestresador” profesional. Hasta niños disfrutan enloquecidamente con el gira y gira del aparato. Aunque igual es un poco triste comprobar que cantidad de mentiras se dicen en este mundo.

FIN

Igor lópez Yáñez, profesor penquista; El año 1999 ha ganado el Concurso Nacional de Cuentos para la radio con su cuento "Retratos Vacios". El año 2015 fue seleccionado entre los mejores 100 cuentos del concurso 100 palabras de Concepción con su relato "Mireya". El año 2016 fue finalista del Concurso Internacional de Cuento del Ministerio del Trabajo con su cuento "la mejor pega del mundo" por lo cual su relato fue publicado en un libro de los seis mejores.

El presente texto fue escrito en exclusiva para editorial okeldan