Para Quino, René y Carlos Montiel.

En mis años de infancia el cine era cosa de ricos. De palogruesos hubiera dicho mi papá si alguna vez hubiera hablado de ir al cine, pero en mis días de infancia en mi casa nunca se habló de ir al cine, excepto cuando alguna de mis dos hermanas mayores o las dos juntas, lograban conseguir permiso, y dinero, para ir a ver una película de esas que atraían a la muchachada de entonces. Valga mencionar que yo, igual que muchos castreños de esos años, era parte de una familia de origen campesino que pese a llevar un par de décadas en el pueblo (en el Castro de entonces) seguía viviendo de modo muy similar a cuando vivían en la zona rural. Eso por un lado, y por otro que el dinero no alcanzaba nunca para que pudiera ‘despilfarrarse’ en una entrada al cine, una revista y, muchas veces, ni siquiera en un barquillo o un helado de agua. Baste decir que en mis años de infancia nunca tuve la oportunidad de ir al cine –al Teatro Rex como decíamos entonces—ni menos al estadio a ver los grandes partidos que se jugaban en los veranos cuando llegaban, cargados de aureolas, equipos de otras zonas lejanísimas y casi de otro planeta para quienes no conocíamos más que Castro y sus alrededores. ¡Cómo no recordar la publicidad callejera cuando llegaba el Fernández Vial, de Concepción; el Godoy Cruz, de Mendoza, o el Ferroviarios de Osorno, que para más atractivo contaba entre sus filas al popularísimo “Matita”, arquero castreño que había sido reclutado por ese club osornino!

En mis años de infancia el cine era cosa de ricos. De palogruesos hubiera dicho mi papá si alguna vez hubiera hablado de ir al cine, pero en mis días de infancia en mi casa nunca se habló de ir al cine, excepto cuando alguna de mis dos hermanas mayores o las dos juntas, lograban conseguir permiso, y dinero, para ir a ver una película de esas que atraían a la muchachada de entonces. Valga mencionar que yo, igual que muchos castreños de esos años, era parte de una familia de origen campesino que pese a llevar un par de décadas en el pueblo (en el Castro de entonces) seguía viviendo de modo muy similar a cuando vivían en la zona rural. Eso por un lado, y por otro que el dinero no alcanzaba nunca para que pudiera ‘despilfarrarse’ en una entrada al cine, una revista y, muchas veces, ni siquiera en un barquillo o un helado de agua. Baste decir que en mis años de infancia nunca tuve la oportunidad de ir al cine –al Teatro Rex como decíamos entonces—ni menos al estadio a ver los grandes partidos que se jugaban en los veranos cuando llegaban, cargados de aureolas, equipos de otras zonas lejanísimas y casi de otro planeta para quienes no conocíamos más que Castro y sus alrededores. ¡Cómo no recordar la publicidad callejera cuando llegaba el Fernández Vial, de Concepción; el Godoy Cruz, de Mendoza, o el Ferroviarios de Osorno, que para más atractivo contaba entre sus filas al popularísimo “Matita”, arquero castreño que había sido reclutado por ese club osornino!

Para los muchachos de mi barrio el cine era una ilusión. Un mundo de fantasía. Y era más fantástico y elusivo todavía porque nunca conseguíamos que nuestros padres nos dieran el dinero necesario para comprar una entrada ni aunque fuera a la “galucha” del mentado Cine Rex de don Lucho Jiménez y la señora Chabela, esa misma señora que cuando llegaron los representantes del primer “show” de la Nueva Ola Chilena y tras ver las características del teatro y sus paredes de cemento le manifestaron que no sería apto para el espectáculo musical, ella les respondió pomposamente: “Ahora mismo Lucho anda en Santiago comprando la acústica”. ¡Qué Castro el de entonces!

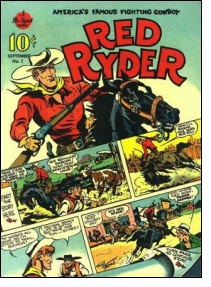

Los muchachos que nos juntábamos, primero en la pampa de las monjas y años más tarde en la esquina de O”Higgins y Gabriela Mistral, antes del pavimento y los semáforos y cuando las carretas tiradas por bueyes convivían pacíficamente con la ruidosa y contaminante modernidad de los escasos automóviles. Cuando esos muchachos –pienso en Quino Ballesteros, Carlos Montiel, René Ballesteros, yo mismo y, de vez en cuando, Peto Subiabre; sólo de vez en cuando porque él se juntaba principalmente con la muchachada del centro—nos juntábamos tardes enteras a contar cuentos, a recontar las hazañas que habíamos escuchado de algún muchacho más grande, a repetir historias de brujos que alguna persona del campo había llevado a nuestra casa; en fin, a pasar la tarde de la mejor manera posible en ese pueblo, que particularmente en los veranos, nos parecía el Paraíso. De vez en cuando salía la noticia de que una de esas noches “pasarían una película mejicana”, “una película de “cogoys” como decía la muchachada, una película de indios y vaqueros y llanuras y caballos y balas. Y nosotros que éramos fanáticos de las revistas, particularmente de las revistas mejicanas de la editorial SEA y LEA, y que intercambiábamos y leíamos como cosa sagrada las aventuras del Llanero Solitario, de Red Ryder, de Gene Autry, de Hopalong Cassidy y, cómo no, de Roy Rogers, el más grande de todos los vaqueros de esas revistas que corrían de mano en mano, antes que llegara la televisión, por lo que debíamos imaginar la mayor parte de las aventuras que se contaban.

Fue un tiempo de película aunque ni siquiera podíamos ir al cine. Fue un tiempo de película porque en las largas tardes veraniegas todos jugábamos al “cogoy” y para eso teníamos que conseguirnos un pedazo de tabla y una sierra de costilla para, primero, dibujar y después cortar la mejor pistola que pudiéramos hacer. Nos sentíamos orgullosos de nuestras pistolas de madera que mataban a toda la pandilla en una sola tarde, pero, al rato, todos los bandidos estaban más vivos que antes para una y otra vez volver a enfrentarse con la justicia y volver a morir. ¡Qué cosas las de entonces! En esos años, hasta en los juegos de niños, los malos eran ajusticiados y puestos en prisión o matados por una bala certera (una bala plata cuando se trataba del Llanero Solitario), mientras que hoy en día los malos andan vestidos de cuello y corbata, trabajan en oficinas lujosísimas en edificios que llegan hasta las nubes y son dueños de bancos, AFPs, compañías mineras o consultorías internacionales, y se encargan –cada uno por su propia cuenta y todos en conjunto-- de dejar en la más miserable de las ruinas a los más desposeídos.

Fue un tiempo de película aunque ni siquiera podíamos ir al cine. Fue un tiempo de película porque en las largas tardes veraniegas todos jugábamos al “cogoy” y para eso teníamos que conseguirnos un pedazo de tabla y una sierra de costilla para, primero, dibujar y después cortar la mejor pistola que pudiéramos hacer. Nos sentíamos orgullosos de nuestras pistolas de madera que mataban a toda la pandilla en una sola tarde, pero, al rato, todos los bandidos estaban más vivos que antes para una y otra vez volver a enfrentarse con la justicia y volver a morir. ¡Qué cosas las de entonces! En esos años, hasta en los juegos de niños, los malos eran ajusticiados y puestos en prisión o matados por una bala certera (una bala plata cuando se trataba del Llanero Solitario), mientras que hoy en día los malos andan vestidos de cuello y corbata, trabajan en oficinas lujosísimas en edificios que llegan hasta las nubes y son dueños de bancos, AFPs, compañías mineras o consultorías internacionales, y se encargan –cada uno por su propia cuenta y todos en conjunto-- de dejar en la más miserable de las ruinas a los más desposeídos.

Toño Torres me contó que una tarde que estuvieron jugando a los cogoys en la pampa de las monjas se olvidaron de haber tomado prisionero a Carlos Gómez, quien más tarde sería profesor de castellano del Liceo de Castro. Como prisionero que era debía pagar por sus fechorías así que ‘los buenos’, o como decíamos entonces ‘los jovencitos de la película’, lo dejaron bien amarrado a una estaca. El prisionero quedó atado a la estaca cumpliendo su sentencia y el resto de la pandilla de muchachos siguió jugando a los cogoys, matando bandidos y cumpliendo con el deber que les había impuesto su afán justiciero. Pero como hasta las horas más divertidas llegan a su fin, llegó la hora en que comenzó a sentirse el cansancio, poco a poco se puso fin a la persecución de los bandidos, y cuando empezó a caer la noche cada uno regresó a su casa a dormir como un angelito para seguir soñando con otras aventuras de ‘jovencitos y bandidos’.

Estaba por dormirme esa noche –me dijo Toño Torres—cuando mi mamá me llamó echa una furia. “La mamá de Carlitos Gómez anda preguntando si sabes dónde está él. Aún no ha llegado a su casa y dice que estaba jugando contigo en la pampa de las monjas”. Recién entonces me pegué la cachá –me dijo Toño—que se nos olvidó totalmente que lo dejamos amarrado en la pampa de las monjas cuando lo tomamos prisionero. Lo que siguió a esa historia no me lo contó Toño, pero imagino que esa noche el ‘jovencito’ Torres debe haber sufrido gravemente las consecuencias de su encarnizada lucha justiciera.

No íbamos nunca al cine, pero cómo lo disfrutábamos cuando se daba la posibilidad de ver una de esas “grandes superproducciones” en las que cantaba y lloraba o más bien cantaba llorando el tremendo Cuco Sánchez (y tal vez nosotros llorábamos más que él), o cuando llegaba una de esas de indios y vaqueros en que morían todos, puesto que lo que más había eran pistolas y disparos. “No quedó nadie vivo. ¡Murió hasta el cojo!”, decía más de alguien al salir del Cine Rex. Pero de la oscuridad de la sala de cine a la oscuridad de la noche salíamos felices porque había ganado el jovencito y todos los malos estaban en prisión o hechos pebre en el desierto con cincuenta balas en el cuerpo, sirviendo nada más que de banquete para los buitres.

¡Qué tiempos aquellos en los que siempre ganaba la justicia, aunque fuera sólo en las películas y en las revistas de monitos!

Havertown, 9-10 de septiembre de 2015